我所知道的芝加哥学派

胡永云

虽然我非常遗憾从没有与谢义炳先生见过面,但在我的人生轨迹里却有两个最重要的阶段是和谢先生的经历重叠在一起的:一是我们都曾在美国芝加哥大学就读过,并在那里获得了博士学位;另一是我们回国后都来到北京大学工作,只不过谢先生比我先行了整整半个世纪。谢先生1945 年去芝加哥大学,第一年是在国民政府资助下的培训,1946 年开始博士阶段的学习,于1949 年毕业;而我是1996 年进入芝加哥大学,于2000 年毕业。谢先生于1950年秋天回国后先是在清华大学任教,1952 年“院校调整”后来到北京大学;而我则是在2004年回国来北大工作的。正是这两段相同的经历促使我撰写此文来纪念我的校友和尊敬的师长——谢义炳先生,也谨以此文献给为我国大气科学事业做出贡献的老一辈气象学家。因为没有见过面,我对谢先生的生平没有深入的了解,所以,我将把本文的重点放在培养了谢义炳先生等一大批杰出气象学家的“芝加哥学派”上。

一、芝加哥学派

在大气科学或气象学的发展史上,能够被称为学派的大概只有两个:一个是以皮叶克尼斯(Bjerkenes)父子(Vilhelm Bjerkenes 和他的儿子Jacob Bjerkenes)为首的“挪威学派”(Norwegian School 或者Bergen School),另一个便是以罗斯贝(Carl-Gustaf Rossby)为首的“芝加哥学派”(Chicago School)。一个学术团体之所以能够被称为学派,我认为,首先

是这个团体由一大批精英学者组成,而且,该团体为某一个学科的发展做出了奠基性或者是开创性的工作。其次,这个团体有着自成一体的学术风格和精神,这一学术风格和精神不是来自教条,而是在自由和宽松的学术气氛中自然形成的。以罗斯贝为首的芝加哥学派就包括了一大批大气科学精英,他们基本上代表了大气科学的一个时代,并为现代气象学和大气动力学的发展奠定了基础。芝加哥学派的影响并不仅限于欧美,也包括中国、日本和印度等亚洲国家。谢义炳、叶笃正和郭晓岚三位先生便是在罗斯贝的指导下完成博士论文的。谢义炳和叶笃正回国后,和其他老一辈气象学家一起为我国气象事业的开创和发展做出了巨大的贡献。芝加哥学派的学术风格和精神非常鲜明,它特别强调大气科学问题的基本物理原理,而不是停留在大气现象本身,这种从最基本的物理或流体力学原理出发来研究大气科学问题的风格,也许是芝加哥学派能够做出许多开创性工作的重要原因。芝加哥学派有众多代表性人物,下面,我只选择我所熟悉的或者我在芝加哥大学(简称“芝大”)学习期间亲身接触过的几位学者来介绍。

1、罗斯贝(C.-G. Rossby,1898—1957)

罗斯贝是芝加哥学派的创始人(图1, 2)。他于1898 年生于瑞典,于1918 和1925 年在斯德哥尔摩大学分别获得理论力学学士和数学硕士学位[1]。根据T. Bergeron[2]的回忆,罗斯贝的学习成绩非常优秀,尤其喜欢新的挑战。1919 年,罗斯贝开始跟随老皮叶克尼斯学习气象学和海洋学。我们知道,那时的挪威学派正在构建极锋和气旋的概念性模型,罗斯贝几乎参加了该概念模型建立的全部过程。今天,我们在天气图上使用红色标注暖锋,蓝色标注冷锋,这一标注法便是由罗斯贝首先提出并沿用至今的[3]。1925 年,罗斯贝申请并获得了瑞典-美国基金会1000 美元资助前往美国学习。在1925~1927 年,他主要在美国气象局工作,除了做天气预报,还做了大概是世界上第一个转盘试验来模拟大气运动[4]。

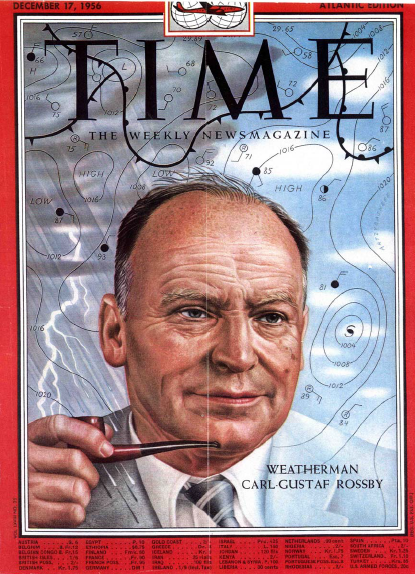

图1 1956 年12 月17 日,罗斯贝的画像出现在《时代周刊》的封面上①

① 该图是画家B. Artzybasheff 所作,背景是天气图。可能是因为该画家不懂气象,所以,背景天气图

有好几处是错误的。

图2 1955 年秋天,罗斯贝在David Fultz 的转盘实验室所拍摄的照片②。这是罗斯贝最著名的照片之一。他面前的半球形装置是当年他和Fultz 做转盘试验时所使用的设备。

②我毕业时,希望带走些东西作为纪念,于是复制了该照片的局部,现挂在我的办公室里。

罗斯贝的学术生涯大致可以分为三个阶段③:1928 年在麻省理工学院(MIT)建立了美国第一个气象系,并一直任教到1939 年;1941~1947 年任教芝大,并创立了芝加哥学派;1947~1957 年回到瑞典斯德哥尔摩大学建立斯德哥尔摩气象研究所(这期间他仍然兼任芝大的教授,并经常回去)。罗斯贝本人对气象学的主要学术贡献是在MIT 工作期间做出的,他的关于中纬度西风带波动的著名文章也是在此期间完成的[5],后来人们把西风带大尺度波动称为罗斯贝波。在推导罗斯贝波的频散关系时,罗斯贝做出了著名的β 平面近似的假设,而不是像Haurwitz 那样精确地给出球坐标系下的频散关系[6]。G. W. Platzman 曾指出[7],如果把β 平面近似看做一个简单的数学近似是错误的,它其实并不仅是一个简单的数学近似,在某种意义上它代表了罗斯贝的研究风格。他总是倾向于利用简化的数学公式来解释大气运动物理意义,而不是过于强调数学推导本身。在β 平面近似的情况下,罗斯贝波是不受边界条件拖累的平面波动,其频散关系中的波数是连续的,而不是像球坐标关系式中的波数是离散的。相比较而言,连续波数的频散关系更接近于大气波动的真实情况[7, 8]。今天,罗斯贝波动理论的应用已远远超出了地球流体(包括大气和海洋)的研究范围,它也被广泛运用于行星和太阳大气、磁流体和普通流体的研究。该波动理论之所以有如此广泛的影响力,正是由于β 平面近似的引入使得对物理问题的解释大大地简化。华盛顿大学的P. Rhines 教授曾高度评价罗斯贝波动理论对地球流体研究的巨大贡献[9],他写道:

Carl-Gustaf Rossby developed an elegantly simple approximation known as the β-plane,with which the derivation of the waves is greatly simplified. As so often happens in science,the full force of the earlier theory did not become apparent until long after its discovery.

...

Before the era of computer simulation of the atmosphere, Rossby waves provided a foothold of dynamical theory in aid of weather forecasting. Much later, in the last quarter of

the twentieth century, Rossby wave dynamics has filled out like a powerful floodlight ourunderstanding of the dark corners of atmospheric dynamics.

③ 1939~1940 年,罗斯贝曾短期担任美国气象局局长助理。

今天,大气科学中的许多术语都是用罗斯贝的名字命名的,如罗斯贝波、混合罗斯贝重力波、罗斯贝数、罗斯贝变形半径等。这些或多或少都是和罗斯贝波动理论相关的。罗斯贝还有另外两个重要贡献:中纬度西风急流的发现以及位势涡度守恒原理。在芝大的网页上,西风急流的发现和费米(Fermi)等进行的核链式反应曾被并列为该校的两个重要发现。在第二次世界大战时期,飞机对天气条件的依赖还非常大,高空气流对盟军在德国和日本的空袭行动影响很大,尤其是日本上空的西风急流。当时的B-29 轰炸机在冬季执行对日本的空袭时,曾遭遇过很强的西风急流,罗斯贝被请去解释有关的气象原因[10]。早在执教MIT 时,罗斯贝就指导他的学生J. Namias 利用地面观测资料预测高空风速,并预估到在太平洋上空有一支西风急流[11, 12]。在芝大任教时,随着高空探测资料的增加,罗斯贝和当时在芝大访问的帕尔门(E. Palman)共同提出了“西风急流”的概念,并强调了预报西风急流的重要性。对西风急流预报准确性的提高大大地提高了盟军空袭的准确性[10]。

现在,位势涡度通常也被称为Ertel 位势涡度,但包括J. G. Charney 在内的许多气象学家都认为是罗斯贝首先提出了位势涡度守恒的原理[13]。Samelson 指出[14]在Ertel 的文章[15]发表之前,罗斯贝实际上已提出了“位势涡度”的概念以及位势涡度守恒的原理[16, 17]。后来,Ertel 和罗斯贝在1949 年合作的文章完善了这一理论[18]。

罗斯贝真正在芝大任教的时间只有不到7 年时间,比起他在MIT 和斯德哥尔摩大学的时间要短得多,但人们通常会把他的名字和“芝加哥”(大学或学派)联系在一起。这主要是因为在这短短的几年里形成了一个辉煌的学派,这个学派既包括罗斯贝当年的同事,也包括他们培养出的学生。这些学生分布在美国、欧洲和中国,其中有从事行政管理的,但更多的还是从事学术研究。表1 是Lewis 给出的罗斯贝在MIT、芝大和斯德哥尔摩大学指导过的博士生及其博士论文题目[19],其中7 名学生是和他人共同指导的。虽然J. Namias 和Charney并没有在罗斯贝指导下获得过博士学位,但是Lewis 还是把他们也列入了其中。Namias 是罗斯贝在MIT 指导的硕士生,但没有获得博士学位①;Charney 毕业于加州大学洛杉矶分校(UCLA),是J. Holmboe 的学生,但Charney 之所以选择大气科学是因为间接和直接地受到了罗斯贝的影响[13]。H. Stommel 是我增加上去的,他和Charney 一样并没有在罗斯贝指导下获得过学位②。但根据Wunsch[21]以及其他人的纪念文章,Stommel 在遇到罗斯贝之前没能在物理海洋学方面取得任何突出成绩,虽然他很聪明,但有点自相矛盾的个性使得他在此之前始终找不到一个明确的学术立足点。然而,即使是这样的特殊人才,也能够在罗斯贝那里找到发挥才能的机会。大约是在1946 年,当Charney 在芝大临时任教的时候,Stommel访问了该校学气象系并拜访了罗斯贝。他了解到罗斯贝的β 平面近似并将其运用到风生洋流的线性方程中,成功地解释了大洋西边界强化现象,也就是墨西哥湾流[22]。这一成果被认为是现代物理海洋学的奠基性工作。所以,罗斯贝的影响并不仅仅局限于大气科学,也包括物理海洋学[9]。

① Namias 实际上也没有获得过学士学位,但这并不影响他后来成为美国科学院院士和美国文理学院的成员,他也许是唯一没有学士学位的美国科学院院士[20]。

② Stommel 仅在耶鲁大学取得过天文学的学士学位。他在Woods Hole 海洋研究院工作的早期曾因为没有博士学位而无法带博士研究生;他后来在哈佛大学任教期间也曾因为没有博士学位而有不愉快的经历,尽管他那时已经是美国科学院院士。Stommel 本人有时对自己没有博士学位也表现得相当在意和感到缺憾[21]。

表1. 罗斯贝在MIT、芝大和斯德哥尔摩大学指导的博士生及其论文题目[19]

学生 导师 论文题目 毕业年

份

所在学校

Chaim Pekeris Rossby Development and present status

of the theory of the heat balance

in the atmosphere

1934 MIT

Horace Byers Rossby Changes in air masses during

lifting

1935

Raymond

Montgomery

Rossby Isentropic analysis of the upper

layers of the southern North

Atlantic Ocean

1938

Harry Seiwell Rossby Application of the distribution of

oxygen to the physical

oceanography of the Caribbean

Sea region

1938

Ritchie Simmers Rossby/Willett Is entropic analysis of a case of

anticyclogenesis

1938

Harry Wexler Rossby Observed transverse circulations

in the atmosphere and their

climatological implications

1939

Morris Neiburger Rossby Physical processes associated

with summer stratus in

California

1945 芝加哥大学

Victor Starr Rossby A quasi-Lagrangian system of

hydrodynamical equations

1946

Dave Fultz Rossby Upper-air trajectories and

weather forecasting

1947

Reid Bryson Biel/Rossby On disturbances in the easterlies 1948

郭晓岚

(Hsial-Lan

Kuo)

Rossby Dynamic instability of

two-dimensional nondivergent

flow in a barotropic atmosphere

1948

George Platzman Rossby/Starr Oscillations of a jet stream 1948

叶笃正

(Tu-Cheng

Yeh)

Rossby On energy dispersion in the

atmosphere

1948

George Cressman Rossby On forecasting of the long

waves in the upper westerlies

1949

谢义炳(Yi-Ping

Hsieh)

Rossby/Palmen An investigation of a selected

American cold vortex

1949

Joanne Malkus

(Simpson)

Riehl/Rossby Certain features of undisturbed

and disturbed weather in the

1949

6

trade wind region

Chester Newton Palmen/Rossby Structure of shear lines near the

tropopause in summer

1951

John Freeman Rossby/Byers The flow under an inversion in

middle latitudes

1952

Dan Rex Rossby On atmospheric blocking action;

A study in dynamical

climatology

1951 斯德哥尔摩

大学

Bert Bolin Rossby On the interaction between the

wind and pressure fields in the

atmosphere and application to

numerical weather forecasting

1956

Erik Erikson Rossby Atmospheric transports of

oceanic constituents and their

circulation in nature

1959

Aksel

Wiin-Nielsen

Rossby On atmospheric flow of

planetary scale in some simple

short-range prediction models

1960

Bo Dόόs Rossby On perturbations of atmospheric

motion with regard to exchange

of sensible heat and topographic

effects

1962

Jarome Namias

Jule Charney

Henry Stommel

罗斯贝的这些学生绝大部分后来成为大气科学界的精英,并且大多数都获得了以他们导师的姓名命名的美国气象学会(AMS)最高学术成就奖“罗斯贝奖”(the Carl-Gustaf Rossby

Research Award)。在这些学生中,Byers, Starr, Platzman, Fultz和郭晓岚等后来留在芝大,他们推动了芝加哥学派的后期发展;Charney , Wexler和Starr去了MIT;Holmboe和Neiburger在UCLA与J. Bjerkenes一起创立了气象系。这基本上是在20世纪80年代之前美国大学里最好的三个气象系。Bryson在威斯康辛大学麦迪逊分校(UW-Madison)建立了气象系;Simpson

(Malkus)后来担任过AMS主席;Bolin和Wiin-Nielsen留在斯德哥尔摩大学,保留了瑞典在气象学研究的传统。令我们很荣幸也很幸运的是,表1的名单里有三个中国人的名字:郭晓

岚、叶笃正和谢义炳,他们把芝加哥学派的影响扩大到中国,并对中国气象事业的发展做出了奠基性的贡献。

就培养出如此多优秀的学生来说,大概只有Charney 可以和罗斯贝相比较,但也稍显逊色一些。为什么罗斯贝能够培养出这么多优秀的学生?我想大概有以下几方面的原因:一是

现代气象学当时正处于起飞阶段;二是罗斯贝的学术造诣和思想境界代表了当时气象学的最高水平,所以能够为学生建议最前沿的研究方向;三是他极其有效的教授和指导学生的风格。

前两个方面都是大家易于理解的,而后一点则是许多人好奇和希望探讨的。Lewis 对此进行了广泛的调查和深入的研究,并把罗斯贝指导学生的风格与物理学中“哥本哈根学派”的玻

尔(Bohr)以及加州理工学院(Caltech)著名的物理学教授费因曼(Feynman)等进行了比7

较[19]。Lewis 指出,罗斯贝指导学生的风格更像玻尔,他们都不是一个很好的任课教师①,对学生的科研进程也不愿关注,甚至对学生的研究方向和结果渐渐地失去了兴趣;但罗斯贝

和玻尔都有一种独特的能力去激发学生们对所研究的问题的激情。当然,这一指导学生的风格对学生的要求是很高的,它要求学生能够独立、主动地发现问题,并且具有足够的能力解

决这些问题。相应地,费因曼是举世闻名的物理学教授,他可以生动活泼、深入浅出地把艰深复杂的物理问题讲得通俗易懂,他的三卷物理学讲义一直是最值得推荐和阅读的经典教科

书[24]。可是,费因曼的学生中的确没有出现像玻尔或罗斯贝的学生那样出类拔萃的学者。

罗斯贝在写给Charney 的一封亲笔信中,曾这样概括自己的教学方法[25]:

Perhaps I occasionally sought to give, or inadvertently gave, to the student a sense of battle on the intellectual battlefield. If all you do is to give them a faultless and complete and uninhabited architectural masterpiece, then you do not help them to become builders of their own.

从这封信可以看出,罗斯贝并不是没有意识到自己的教学方法和指导风格可能带给学生的困难,但他坚信这样可以训练出优秀的学生。

罗斯贝希望训练学生独立地发现和解决问题的能力,还可以从其他方面看出。在1950年,芝大物理学部(Division of Physical Sciences)《研究生手册》[26]上曾有这样的要求②:

Select a thesis topic and begin the investigation for the dissertation under the supervision of a faculty member. The student, as part of his demonstration of originality, will

be expected to propose his own thesis topic for acceptance by the Chairman of the Department, and will also be responsible for finding a sponsor for the research.

物理学部当年的教学管理秘书回忆说,上面对该学部研究生的要求很可能是罗斯贝提出来的,并被整个学部接受[19]。Lewis 在与罗斯贝的许多学生和气象系的其他毕业生交谈中发

现,罗斯贝甚至从来不给学生具体的论文题目,顶多建议一个大方向而已。许多学生自己选定的论文题目是根据每天例行的天气会商中教授之间、教授和学生之间的讨论或者是外来访

问学者的学术报告会上的讨论。Platzman 回忆说,他的博士论文研究便是起源于罗斯贝和帕尔门在天气会商会上有关西风急流和波动的激烈争论[19]。

关于罗斯贝指导学生的风格,Lewis 专门写信询问过谢义炳先生,谢先生是这样答复的:

I read MIT series of papers in 1940, in the last year of my undergraduate college education. I did not understand thoroughly, but I was excited to know that I could study under

him (Rossby). In September 1946 I came to the University of Chicago as a graduate student. Rossby arranged an assistantship for me. Rossby did not advise my graduate work in details. He just let me fight my own way out. Rossby gave me the impression that he was not only a scientist but also a great teacher and philosopher…. We did often swim along Lake Michigan and take supper at a small restaurant middle way between the lake and International House. It gave me chances to understand Rossby’s philosophy and try to follow him. From 1950-1978, I had no communications with our foreign friends. But we read American and European scientific periodicals. My works in education and scientific research in the past 40 years were mainly following Rossby and Palman.

Lewis采访过的气象系的学生大部分很欣赏罗斯贝的教学和指导学生的风格,但并非都① Lewis 指出,罗斯贝和玻尔只有在公众场合才有激情做出精彩的报告,在课堂上似乎没有这种激情。

1979 年物理学诺贝尔奖获得者温伯格(Weinberg)回忆说,他在20 世纪60 年代初博士毕业后去玻尔那里做博士后,其间几乎没有什么实质性的学术交流;即使有两次去玻尔家做客,他也没有捕捉到玻尔的谈话要点,而陪同他一起去的夫人甚至没有完整地听懂过一句玻尔所说的话[23]。② 芝加哥大学的物理学部包括物理系、天文和空间物理系、地球物理科学系、数学系、统计系、计算

机系和化学系等。在罗斯贝时代,并没有地球物理科学系,它是由气象系和地质系在1961 年合并而成的。

8

是这样。罗斯贝的学生R. Bryson直到晚年回忆起罗斯贝和他的师生关系仍有无法释怀的感觉。在2000年芝大气象系成立60周年的纪念会上,Bryson教授以幽默的口味回忆了他和罗斯

贝之间的不愉快①:大约是在第二次世界大战后期,Bryson被派往关岛做热带天气观测(可能是为美国太平洋舰队服务),在那里,他像其他学生那样独立地选择了自己的论文题目并

完成了论文的大部分。1945年,他回到芝加哥时被告知罗斯贝将是他的论文指导教授。1947年,Bryson基本完成了他的论文并在UW-Madison找到了工作,临走之前把论文交给罗斯贝,

罗斯贝就把论文放在书桌上。一年以后,Bryson回来准备答辩。他来到罗斯贝的办公室,发现论文仍原封不动地放在那里,上面落满了灰尘。罗斯贝把论文拿起来,吹掉封面上的浮尘

后翻了几页,然后对Bryson说:“我估计你无法通过答辩。” Bryson神情低落地去找另一位教授E. Biel,并告诉他罗斯贝的意见。Biel告诉Bryson不用太担心,他说:“明天你的报告完

了之后,我准备问你20个问题,不给罗斯贝提问的机会。如果这20个问题你回答得很好,答辩委员会一定会让你通过的。”Bryson写道,那天晚上罗斯贝跳舞去了,而他却必须呆在办

公室里琢磨Biel有可能提哪20个问题。第二天,Biel的提问果然持续了差不多两个小时,罗斯贝很着急,但始终没有提问的机会,Bryson通过了答辩。Bryson后来承认,罗斯贝的那句

话也许只是跟他开个玩笑而已,并不是有意为难。回想起我自己在芝大的经历,也有些类似Bryson当年的情况:学术论文放在我的导师R. Pierrehumbert桌子上一年多,他也没有时间修

改;毕业论文送给他,他一共改了20~30个单词,然后告诉我:“你可以毕业了。”有一次,我半开玩笑地和系里的N. Nakamura教授抱怨此事,Nakamura说:“这没有什么可抱怨的,这

是罗斯贝留给我们系的传统。”

Simpson 在芝大难以释怀的经历则是另一种情况。20 世纪40 年代的美国,在寻找工作和学习时的性别差异还普遍存在,加上第二次世界大战结束后大量军人退伍给社会就业造成

极大的压力,当时社会上有一种普遍的观点是尽量满足男人工作的要求,妇女则不被重视。Simpson 在罗斯贝指导下完成硕士论文之后,希望得到资助并继续攻读博士学位。罗斯贝告

诉她说:“我很难想象谁将来会雇佣一个女博士,你最好还是回家去照顾好丈夫和孩子。”最后,Simpson 只好在离芝大不远的伊利诺伊理工学院物理系找到一个助教的机会并转到H.

Riehl 那里完成了博士论文。许多年后,当Simpson 回忆起那段经历时仍免不了有酸楚的感觉②。尽管她也愉快地回忆起有一次在斯德哥尔摩访问,罗斯贝像对待女儿那样对她的研究

问长问短,并热情地邀请她设法把她的积云对流方案在自己的计算机上运行。

Lewis 写道,尽管罗斯贝并不具体指导学生,但他为学生和芝大气象系创造了一个良好的学术和学习氛围。他那具有“磁性”的性格吸引了世界各地的著名学者来芝大任教或访问,

如帕尔门和Bergeron 等。这些学者不仅仅是访问,罗斯贝还邀请他们为气象系的学生上课,一起会商天气。Lewis 还写道,尽管罗斯贝本人讲课不是很好,但他却有两个很好的助手(也

是他的学生)Starr 和Platzman,他们都是很优秀的教师,这也许弥补了罗斯贝在这方面的不足③。

① Bryson 和下面要谈到的Simpson 因年龄关系没能亲自参加这次聚会,撰文以示纪念。这些书面材料

曾刊登在芝大地球物理科学系的网页上。

② 在1975 年纽约科学院年会和2000 年芝加哥大学气象系成立60 周年的纪念会上,Simpson 都提到:

My professor, a famous Scandinavian and the greatest living meteorologist, was a model (to me) whose creativity, extensiveness, and ability to combine and inspire people I am still seeking to emulate. He had no use for women in meteorology, however, and told me frankly that I would look both ridiculous and pathetic if I really didn’t ‘make it big’ after creating such an unconventional spectacle of myself and exacting such an unfair sacrifice from my husband and child.”

在2000 年芝加哥大学气象系成立60 周年的纪念会上,Simpson 还特别地提到:

At that time, there were fortunately three Chinese students in the Department, Hsial-Lan Kuo, Yi-Ping

Hsieh, and Tu-Cheng Yeh, who provided me with a lot of helps.

③ 罗斯贝曾这样描述他的两个学生兼得力助手的教学风格:

Platzman was “far more systematic and complete and logical than mine ever was”, Victor Starr “was a

model of clarity and precision, with few wasted words, and showing evidence of considerable advance

9

罗斯贝很重视把气象学的基础研究和实际应用结合起来。实际上,罗斯贝在MIT和芝大建立的气象系以及他协助创建的UCLA气象系的最初目的都是为美国军队培训气象预报员的。MIT气象系最初是为海军训练气象预报员而设立的,芝大和UCLA的气象系则是为第二次世界大战时期的美国空军训练气象预报员和观测员而建立的。芝大气象系在此期间为美国空军培训过8000个气象预报员和观测员[10]。罗斯贝强调学生应参加每天的天气会商,把会商结果和典型天气个例分析装订成册并定期出版①。在MIT时的定期天气分析报告后来发展成为AMS的刊物Journal of Meteorology,该期刊后来改名为现在的Journal of the Atmospheric Sciences②。

2、J. G. Charney(1917—1981)

虽然Charney 在芝大仅临时工作过不到一年的时间,但毫无疑问他是芝加哥学派里仅次于罗斯贝的代表人物。有相当一部份人认为,罗斯贝对大气科学的另一重要贡献是他把Charney 吸引到了这个领域③,而Charney 则一次又一次开创性地解决了大气动力学的关键性问题。我们许多人也许对Charney 以及他和罗斯贝之间师生加朋友的故事并不陌生,Platzman在Charney 去世前对他的采访[13]以及Phillips 为美国科学院所写的Charney 传记[27]里记录了很多生动的情节,但我还是想在这里再强调一些。

图3 Charney

Charney(图3)生于旧金山,在洛杉矶长大,并在UCLA先后获得了学士和博士学位。

preparations”.

① 第二次世界大战时期这些天气报告都是保密的,不公开对外发行。

② 罗斯贝回到瑞典后又创办了Tellus。

③ 在2000 年芝加哥大学气象系成立60 周年的纪念会上,MIT 的Lindzen 教授直率地说,之所以今天整个科学领域没有突破,是因为最聪明的人都去从事金融、法律和医生等其他经济效益好的行业;他又引申一步说,之所以大气科学没有重大突破,是因为我们没有吸引到像Charney 这样聪明的学生。换句话说,任何一个科学领域的重大突破都需要有智慧(不只是聪明)的科学巨人来完成。也许这一说法稍显偏激,但我们不能不承认,科学上的绝大多数重大突破确实是由那些巨人们完成的,而我们普通人仅做些修修补补的工作而已。

10

Charney在本科以及研究生早期阶段的学习兴趣是数学和物理,一次偶然的机会让他接触到了气象学。那是因为有一天Charney在物理系的导师T. Thomas邀请该系新成立的气象专业教授Holmboe做报告。在这个报告会上Charney第一次听到了“气象学”这个名词并认识了Holmboe。后来,Holmboe邀请Charney做他的助教,Charney在咨询了Caltech的冯·卡门(von

Karman)之后接受了邀请。当时,在UCLA气象学专业的几位教师,如J. Bjerkenes, Holmboe和Neiburger,都是因为第二次世界大战从挪威移民来美国,经罗斯贝介绍到UCLA成立了一

个气象学专业,为美国空军培训气象观测员和预报员①。最初,Charney对Bjerkenes和Holmboe过于描述性的研究工作不太感兴趣,直到Neiburger把罗斯贝在1939年发表的论文[5]介绍给

他,Charney才决定把气象学作为他的博士论文研究方向,这就引出了他的那篇关于斜压不稳定的著名博士论文[28]。罗斯贝对Charney更大的影响是在他们见面之后。在其后的近一年

里,罗斯贝多次和Charney讨论他的博士论文以及气象学的其他关键问题,这些讨论使得Charney对气象学有了真正的了解,并且对从事气象学的研究充满了信心。1947年秋,Charney

在挪威奥斯陆大学访问时,罗斯贝已经回到了斯德哥尔摩大学,他不止一次地给Charney写信谈论数值天气预报的重要性,并把他介绍给普林斯顿大学高级研究院的冯·诺伊曼。在数

值天气预报项目经费困难时,罗斯贝建议冯·诺伊曼向军方申请经费,这些都保证了Charney的研究顺利进行。

Charney 对气象学、大气动力学和物理海洋学的贡献是难以估量的。他的主要工作大致可以总结为斜压不稳定、准地转运动、数值天气预报、地转湍流、CISK 机制、行星波垂直

传播、大气环流的多平衡态这几个方面。我在这里无意也没有能力全面评价Charney 的这些工作,仅就其中的两个问题粗浅地谈谈我的看法:一个是斜压不稳定理论[28];另一个是行

星波的垂直传播[29]。

斜压不稳定理论是Charney 在做博士论文时完成的工作。我时常思考的一点是,他是如何在几乎没有指导的情况下独立地提出并解决这一开创性问题的。无论是Bjerkenes 还是

Holmboe,似乎都无法在这一研究中给予太多指导,这一点可以从Platzman 和Charney 的访谈中看出来[13]②。人们常常说在科学研究中,问题的提出甚至比解决更重要,这个观点也反

映在斜压不稳定问题的提出和解决。当时,并没有一个所谓的“斜压不稳定”,这一概念是Charney 在一步步的思考中逐渐形成的。Charney 告诉Platzman,他最初并没有一个明确的

方向,大约花了三年的时间才搞清楚问题的所在,也就是斜压不稳定问题,后来又花了大约两年时间来解决这一问题。从Platzman 和Charney 的访谈中我们还可以发现,在整个提出

和解决问题的过程中有几处关键的突破[13],我个人感觉到这几个关键步骤需要一个聪明的大脑才能做到③,并不是我们一般人可以做得到的。

行星波向上传播这一问题的提出和解决,反映出Charney 非常善于把其他领域的知识和气象学问题结合在一起。这项工作的最初想法来自于他在1946 年芝加哥停留期间与罗斯贝

讨论,罗斯贝曾向他强调过罗斯贝波动是大气的内在模态。他自己也曾使用过群速度的垂分量估计过高层大气波动对下层天气预报的影响,所以考虑过罗斯贝波存在垂直传播的可能

性。Charney 在1948 年自挪威回美国之前访问了奥斯陆天体物理研究所。在那里,他了解到太阳日冕是由于太阳内部的涡动能量向太阳表层传播的结果。这进一步促使他思考大气对

流层罗斯贝波动有可能会向上传播,但是为什么地球大气不会出现类似太阳的日冕现象年① Holmboe 和Neiburger 都是罗斯贝的学生(见表1),J. Bjerkenes 是罗斯贝在挪威时的同事。

② Charney 告诉Platzman,在他研究斜压不稳定这一问题的过程中,针对该问题仅有的一次有意义的讨论是他和林家翘先生(C. C. Lin)的交流。当时,林家翘先生正在Caltech 从事流体线性不稳定的理论研究,Charney 曾去那里访问过他。

③ 巧合的是在大西洋的另一侧,有一个同样聪明和具有智慧的人Eady,他也独立地解决了这一问题[30]。据Charney 回忆,他在1947 年去挪威访问时见到了Eady,并了解到Eady 的研究和自己几乎是同期完成的,但Eady 非常不热衷于发表文章,以至于很多研究成果都没有发表。

11

呢?在后来的十几年里他一直在思考这些问题,直到1961 才和Drazin 解决这一问题。最初,他们认为,对流层大气波动之所以无法向上传播到大气层顶是因为西风带有限制罗斯贝波动垂直传播的作用。后来,他们发现,一方面,罗斯贝波不可能在东风中传播;另一方面,如果西风太强,也同样不利于罗斯贝波的传播。在夏季,平流层盛行东风,行星波动无法进入平流层;在冬季,行星波动也不可能穿越位于中间层低层的强西风急流。这就解释了对流层大气波动是不可能传播到大气层顶的,所以不会出现类似日冕的现象。

Charney 和罗斯贝的师生加朋友的关系在学术圈子里已传为佳话(图4)。罗斯贝平时很少写回信,以至于帕尔门都抱怨他几乎收不到罗斯贝的回信。但在MIT 图书馆里保存有

42 封罗斯贝写给Charney 的信,下面的一段充分展现了他们之间深厚友谊:

This is written at my desk at 5:30 A.M. I have seen the sun rise over the City, the sky is clear, my family is sleeping and I can hear Tommy’s breathing in the next room. All is well

with the world, I am beginning to feel rested and pray to God the time will come when I will feel like going out to sock somebody on the jaw scientifically speaking, on general principles. You can see I am recovering.

Best wishes, R.

图4 1949 年,Biel, Charney 和罗斯贝在芝加哥大学旁边的密执安湖岸边。(A. Eliassen 拍摄)

3、D. Fultz(1921—2002)

Fultz(图5)是罗斯贝的学生之一,于1947 年获得博士学位,毕业后一直在芝大气象系工作,1960 年晋升为教授,1967 年获得罗斯贝奖,1975 年当选美国科学院院士。Fultz

最著名的研究工作是他的转盘试验(图6)。20 世纪50~60 年代,在大规模数值模拟还无法开展的情况下,Fultz 的转盘实验很好地帮助气象学家理解全球大气环流、急流和波动的基

本原理。许多著名的教科书上(如文献[31])都有Fultz 当年的实验结果的图片。罗斯贝非12常重视Fultz 的实验结果,E. Lorenz[32]也曾指出Fultz 的转盘实验结果对他后来的混沌理论

有很大的启发。1996 年我去芝大时,Fultz 教授已经退休,但他的实验装置仍保留在他当年做实验的地下室里。20 世纪70 年代以后,数值模拟的能力已非常高,转盘模拟的重要性逐

步被淡化,德州大学奥斯丁分校(UT-Austin)的Swinney 教授的研究小组是为数不多的仍利用转盘实验做研究并发表大量重要文章的研究机构之一。在最近几年,美国几所著名大学

里又重新重视转盘实验(当然,主要是用于教学):MIT 的Marshall 教授指导学生进行了一系列教学演示实验;芝大的Nakamura 教授于2004 年重新恢复了Fultz 的实验室;在华盛顿

大学,Rhines 也用极其简单的设备(包括烟灰缸)做实验。在北京大学,我们也购置了相关设备,并开始指导学生做转盘实验。

图5 Fultz

图6 1953 年,罗斯贝在Fultz 的转盘实验室里和他一起讨论实验问题。

13

Fultz 一生做了大量的笔记。1996 年秋天,我帮忙整理Fultz 的实验室,他的书架上堆放着大量笔记(估计有100~200 本)、书籍和学术期刊①。有人提到在每一个会议或学术报

告上,你都可以发现Fultz 似乎不是在听报告,而只是在不停地记笔记。这些笔记的一部分被保留在芝大的图书馆里。

4、G. W. Platzman

Platzman(图7)是罗斯贝的学生中为数不多的仍健在的之一,也是我亲自接触过的两位中的一位(另一位是郭晓岚先生)。Platzman 于1948 年获得博士学位。他可能是罗斯贝最

倚重的学生和助手,在罗斯贝兼职斯德哥尔摩大学期间,代理其在芝大的大部分个人事务②。在罗斯贝去世后,Platzman 为芝加哥学派的后续发展做出了巨大的贡献,是他邀请了Lindzen

和Pedlosky 来芝大任教,尽他的可能来延续芝加哥学派和芝大气象学系的声誉。Platzman的学术贡献是多方面的,早年跟随罗斯贝从事动力气象学方面的研究,后来协助Charney 进

行数值天气预报的研究,再后来转向物理海洋学,给我留下很深印象的是他的关于全球海洋正交模的系列文章[33]。Platzman 写了大量有关美国气象学发展历史的回忆文章,这些文章

客观地记录了芝加哥学派乃至整个气象学或大气科学领域,自罗斯贝以来的著名学者的学术贡献(包括罗斯贝和Charney)和重大突破的详细过程等。这些对我们后来人了解大气科学的发展历史和理解重要学术问题的来龙去脉有着极其重要的意义。Platzman 在Charney 去世前对他的采访不仅详细地记录了Charney 本人的学术生涯,也记录了那个时期的气象科学发展史。

图7 Platzman (摄于1960 年)

Platzman 有着非常和蔼可亲的性格。我去芝大时,他早已退休,但仍然经常到系里来工

① 他的书籍和期刊中有一些重复的,我从中取出了几本,现保存在我的书架上。

② Bolin 曾写道[28]:

Every week he received letters from all over the US. There were those from staff members or graduate students in Chicago, particularly long and detailed letters from George Platzman, that all tell about an unusual respect and devotion to the absent rmaster.

14

作。每次在走廊里碰到他,总是面带微笑地首先跟我打招呼,直到现在我还能清晰地回忆起那些感人的场面。他那和善的微笑是一种关爱和鼓励。我想,我们每一个过来人都会深深地感受到这种来自前辈的关爱和鼓励对一个刚刚开始从事研究的年轻人来说是多么重要。记得我博士论文答辩前的10 分钟,突然觉得还需要再复印两张胶片,便飞似地冲到复印室去。Platzman 正在复印一篇文章,当他知道我的情况之后,马上把复印机让给我先用,还鼓励我说:“没问题!祝你好运! ”

5、郭晓岚(H.-L. Kuo,1915—2006)

郭晓岚先生(图8)于1945 年进入芝大,在罗斯贝的指导下攻读博士学位,1948 年毕业,1949 年先去MIT 做博士后,后留在MIT 工作,直到1962 年回到芝大任教,1970 年获得罗斯贝奖,1985 年退休。在郭先生的诸多学术贡献中,有两项最著名的工作:一是他于1949 年发表的关于正压大气不稳定性的论文[34]①,这项工作奠定了郭晓岚先生在气象学领域的学术地位;另一是他在20 世纪60 年代提出的积云对流参数化方案[35]。关于郭先生的学术生涯,芝加哥大学新闻办公室的讣告[36]以及钱永甫教授等人的纪念文章[37]里已做了全面和详细的介绍。

图8 郭晓岚

我去芝大读书时,郭先生已退休十多年年了,但他几乎每天都步行到办公室来。他住在校园附近,我经常在校园里看到他一边走,一边沉思。有好几次只有我们两个人乘坐电梯,

我很想和他打个招呼,但发现他只是低头沉思,并没打招呼的意思,只好欲言又止。尽管如此,我从内心里还是非常尊重这样一位德高望重的前辈,尤其是像他这样一位年轻时做出过

杰出成就、年龄大了过着恬静生活的老人。虽然他早已退休,但还坚持做科研,据说他的最后一篇论文是在1998 年发表的[38]。

6、T. T. Fujita(1920—1998)

在芝加哥学派里,Fujita(图9)的背景是比较特殊的。Fujita 是日本人,在日本接受教育并于1953 年在东京大学获得博士学位,他大概是芝加哥学派里唯一没有在欧美国家里获得过任何学位的。Fujita 博士毕业后去芝大做访问学者,跟随Byers 做热带气象学研究。第① 这项研究应该是郭先生在读博士期间所做的工作。后来人们把郭先生的正压大气不稳定判据和瑞利(Rayleigh)的判据并称为Rayleigh-Kuo 判据。

15

二次世界大战后的日本,生活极其艰苦①,许多日本留美学生滞留不归,很像前些年我国留学生不愿回国的情况,所以,日本和美国之间签有“访问学者必须回国服务”的条约。Fujita在芝大工作两年后,于1955 年回到了日本,一年后获得移民签证又重新回到芝大,直到去世。

图9 Fujita

在芝加哥学派里,Fujita 研究问题和分析问题的方法也是别具一格的。他后期的主要研究集中在龙卷和对航空安全有很大威胁的下击爆流等中小尺度强对流天气现象,现在的龙卷强度级别划分是由他提出来的。Fujita 有一个绰号叫“龙卷先生”(Mr. tornado)。在1985 年和1986 年,他出版了两本著名的专著,即《下击爆流》和《微尺度爆流》[39, 40]。在他的文章和专著里很少有数学公式,但却有大量精美的概念性示意图。他喜欢用示意图揭示强对流天气现象的基本原理,但令人惊奇的是,他的示意图通常都可以被后来的观测分析或数值模拟结果证实,而且和计算机画出的图形惊人地一致。Fujita 甚至很少分析温度场,而只用风场资料便可以准确地给出强雷暴的三维空间结构②。这种分析、研究问题的方法绝不意味着简单和肤浅,它要求研究者对所研究问题的物理机制有着深刻的理解,并能深入浅出地解释相关的物理机制。从某种程度上,Fujita 研究小尺度强对流系统的方法很像华盛顿大学Wallace 教授研究大尺度气候系统的方法。

Fujita 去世后,日本有关方面把他多年来积累下来的各种文献资料以及办公室内的桌椅板凳等全部搬回了日本,据说是要在日本为他办一个展览馆,完全按照他在芝大办公室的样子来布置。

① Fujita 后来回忆说,从日本到美国的机票价格比他当时在日本13 个月的工资还高,他不得不借钱去美国。到达旧金山时,他口袋里只有22 美元,只好乘火车去芝加哥。他深深地地感谢Byers 邀请他到美国,让他避开了战后日本极其艰难的生活;也极其感谢Byers 后来对他的关怀和指导,称Byers 为 “my fatherly mentor professor”。

② 在一次报告会上,Fujita 曾开玩笑说:“我不介意你们批评我从不分析温度场。”他甚至坚持每天测量自己的脉搏,并希望发现脉搏的日变化和季节性变化。

16

7、J. Pedlosky

我之所以把Pedlosky(图10)作为芝加哥学派的代表人物之一,是基于以下两方面的原因:一是Pedlosky 曾在芝大任教12 年(1968~1979);二是在2000 年9 月芝大气象系成立60 周年的纪念会上,Pedlosky 曾说他的经典教科书《地球流体动力学》[41]应该被称为“芝加哥学派的地球流体动力学”,他认为该书是对芝加哥学派自罗斯贝和Charney 以来关于地球流体研究结果的总结。

图10 Pedlosky[42]

Pedlosky 在MIT 接受本科和博士阶段教育,博士导师是Charney①。他毕业后先是1963~1967 年在MIT 数学系任教,后来到芝大任教。他在纪念会上所说的并不是客套话:一方面,Pedlosky 的科研受到Charney 的直接影响;另一方面他在芝大任教多年,也直接受到芝加哥学派学术氛围的影响②,而且该书的第一版是在他离开芝大之前完成的。我想,Pedlosky 除了受到地球物理科学系内部学术氛围的影响,可能还受到物理学部学术氛围的影响。在20世纪50~80 年代,芝大物理学部有一大批从事流体研究的著名学者:S. Chandrasekhar 在50~60 年代曾经对流体和地球流体很感兴趣,他的关于流体和磁流体稳定性的著名教科书于1961 年出版,并于1981 年推出第二版[43];芝大应用力学系的W. Reid 教授也是一位著名的流体力学专家,他和Drazin 的关于流体稳定性的一书于1981 年出版[44]。可以想象,Pedlosky应和这些学者有密切的学术交流。Pedlosky 的《地球流体动力学》确实在某种程度上代表了芝加哥学派的研究风格。如果我们把该书和另外两本著名的大气海洋动力学教科书[45]相比较,便可以看出它们之间的不同风格。Pedlosky 的书数学推导简洁而又逻辑严谨、系统性强、物理意义明确,更重要的是他以普通流体力学作为出发点来探讨大气海洋动力学问题,把大气海洋中的具体问题奠基在坚实的流体力学理论之上,整个知识体系给人一种厚重的感觉。Gill 的《大气海洋动力学》

① Pedlosky 在2004 年秋访问北京大学时,我们谈起了刚去世不久的J. Holton 教授。Pedlosky 回忆说他和Holton 都是Charney 的学生,在MIT 读博士期间同在一间办公室,面对面地共用一张桌子。有意思的是,虽然都是师从Charney,但他们两人后来的研究却朝着相反的方向发展:Holton 的研究转向大气高层(平流层和中间层);而Pedlosky 的研究转向下,主要是物理海洋。20 世纪60 年代是MIT 气象系人才辈出的时代,与Pedlosky 和Holton 同时期的还有Wallace, Dickinson 和Stern 等。② 1998 年秋天,Pedlosky 应邀到芝大地球物理科学系做学术报告,很少在这种场合露面的郭晓岚先生也特地赶来。报告结束后,郭先生准备走上前去和Pedlosky 打招呼,Pedlosky 大概早就注意到郭先生在座,马上走下讲台和郭先生握手,并说道:“你能来,我感到非常高兴。”那种学生向老师致谢的情景很是温馨、感人。

17

[45]也是从流体力学入手讲述海洋大气动力学的问题,物理意义的阐述更明确,但在系统性和数学推导的逻辑性方面稍显逊色。Holton 的《大气动力学引论》[31]概念清晰、浅显易懂,也许因为该书是作为大气动力学的导论,所以作者直接从大气动力学入手,并没有涉及更深一层的流体力学的知识。对初学者来说,也许Holton 的书要容易一些;但对于进行深入研究的学者来说,Pedlosky 的书要更合适一些。需要指出的是,我在这里并无意评述以上三本经典教科书孰优孰劣,只是强调它们风格的不同。这几位作者都是我很尊敬的大家,他们不同的著作风格既反映他们不同的学术风格,也反映出他们在写书时的侧重有所不同。芝加哥学派非常重视流体力学,并能够很好地把这方面的知识和大气海洋动力学问题结合起来,这从许多回忆文章里都可以看出来。

2004 年秋天,Pedlosky 来中国访问,我和黄瑞新教授等陪同他游览颐和园,在途中我和他谈起了他的《地球流体动力学》一书。他告诉我当年写书时没有现在的条件,可以把书稿存在计算机里或者复印几份,他只有一份书稿,为了避免丢失和预防其他意外,他和妻子经常把书稿带在身边。我问他有没有计划出第三版,他说没有兴趣了,“当一个人失去了兴趣,他是不可能做好一件事情的”。他又告诉我,Gill 的遗孀曾找他修订Gill 的《大气海洋动力学》,他因无法给予帮助而对她说“很抱歉”,他连自己的书都没有兴趣修订了,而且他和Gill 之间的风格也不同,建议她找华盛顿大学的Rhines 教授。

图11 2004 年秋,Pedlosky 来北京大学访问(姜华拍照)。在我系的图书资料室里,Pedlosky指着面前的桌子告诉我们,他当年在MIT 的座位就在桌子的这一面,Holton 的座位在另一面,两个人面对面。照片中从左到右依次是胡永云、谭本馗、杨海军、Pedlosky 和黄瑞新。

二、一个曾经辉煌、有待复兴的学派

芝加哥学派最辉煌的时期大概是20 世纪40~50 年代①。罗斯贝去世后的60~70 年代,① 20 世纪40~60 年代也是芝大物理系的黄金时代,费米Fermi 和钱德拉塞卡(Chandrasekhar)等当

时都在那里任教,培养出一批后来获得诺贝尔物理学奖的学生,包括杨振宁、李政道和崔琦。在现有的回忆文章里,似乎没有人提到过当时的气象系是否受到物理系的影响,但我觉得这种影响肯定会存在的。

18

因为还有Byers, Fultz, Petterssen, Platzman, Braham, Fujita 和郭晓岚先生等在,他们仍是当时最优秀的一批气象学家,加之后来较为年轻的Lindzen 和Pedlosky 也来到芝大任教,所以芝加哥学派的学术声誉仍属一流的。可是,它的辉煌自80 年代开始逐步衰弱,在学术上的地位已很难和MIT、普林斯顿大学和华盛顿大学等相比较。郭晓岚先生的那一代基本上退休了,Lindzen 和Pedlosky 分别在1969 年和1979 年离开芝大去了哈佛大学和Woods Hole 海洋研究所,在此期间,地球物理科学系也没能吸收到其他优秀学者。在过去的二十多年里,许多人都在试图探讨为什么一个曾经极其辉煌的学派突然衰弱的原因。老一代学者退休和没能留着Lindzen 和Pedlosky 这样的优秀学者,固然是一个重要的直接原因,但其实还有更深层的原因。

20 世纪60 年代是美国“民权”运动风起云涌的时代,大城市成为社会骚动的中心,大量的非裔和墨西哥裔低收入者涌入,造成大城市治安恶化。芝加哥市政府当时曾出台一个很不合适的政策①,使得芝大基本被这些人包围了,于是学校周边的治安逐步恶劣。原来是富有的犹太裔住在芝大的周边地段,现在这些地段被低收入者逐步蚕食掉,富人不得不放弃建得很好的住房而到其他地方或郊区居住。面对如此的居住环境,许多优秀的教授都选择了离开。我不清楚Lindzen 和Pedlosky 是否还因其他因素离开芝大,但治安环境的恶化应是其中的原因之一①。当时受城市治安环境恶化影响很大的学校还有纽约市的哥伦比亚大学、费城的宾州大学和巴尔的摩市的约翰·霍普金斯大学等,宾州大学一位女生在校园惨遭杀害的悲剧是当时轰动美国社会的一则新闻。相较之下,芝大还算好的,当年在芝大成立时,洛克菲勒家族为学校买下了一大片土地,使得校园和低收入者居住区有一条隔离带,而哥伦比亚大学等其他学校和校园周边是完全连在一起的。

芝大气象系和地质系的合并也是造成气象专业不太景气的一个重要原因。芝大原来的地质系也是很强的一个系,两个系于1961 年合并的目的主要是为了加强地球科学各学科之间

的交叉,这一初衷是好的。但当气象专业处于新老交替的困难时期时,地球物理科学系的其他几个专业并没有很好地关照气象专业。总之,几方面的原因交织在一起造成了芝大大气科

学专业在相当长的一段时期内处于非常困难的境地。

虽然没有了昨日的辉煌,但芝加哥学派的传统还在。20 世纪90 年代我在芝大学习时,还能够深深地感受它那严谨、自由和宽松的学术氛围和强调基础研究的学术风格。地球物理

科学系对研究生上课完全没有要求;也就是说,研究生可以不用选任何一门课程(当然,为了通过博士资格考试,学生通常还是会选修一些主要课程的)。记得每周三的中午,我们端

着午饭去参加由著名物理学家L. Kadanoff 主持的“午餐报告会”,大家边吃饭边听报告,报告人有时是物理学部自己的教授,更多的是外面的来访学者。报告题目涉及物理学部的各个

学科,甚至有生物化学方面的。大多数报告我虽听不懂,但能够深深地体会到,无论是哪个专业的教授,他们都在强调某一个问题的最基本的物理原理②,而不是表面现象。这种从最

基本的物理原理出发来研究专业问题的风格,也是我本人在芝大的最大收获之一。每次看到地学楼墙上陈列的罗斯贝等人的照片以及他们的手稿,我都能感受到一种巨大的精神鼓舞,

我想其他学生也会是这样。这种无形的精神力量也是我们从事艰苦的学术研究所需要的。芝大大气科学专业近些年也在不断地加强和上升中,20 世纪80 年代末Ramanathan 离开③之后,

R. Pierrehumbert 从普林斯顿大学转来芝大任教(他后来成了我的导师),近些年又招收了几① 该政策是要在距芝大不远的地方建一批专供低收入者居住的大楼(现在仍在)。可是,除了真正的无

家可归者暂时在此栖身之外,连一般的低收入者也不敢在这些楼里居住。

① 1996 年夏天,在我离开德州农工大学(硕士毕业)前往芝加哥大学之前,我的美国同学给我开玩笑说,在芝加哥这样的城市,你应该买一把枪来保护自己。我当然没有买,但晚上却从没敢步行离开过校园。

② Leo Kadanoff 曾这样写道:

All the richness in the natural world is not a consequence of complex physical laws, but arises from therepeated application of simple laws.

③ Ramanathan 曾在1984~1988 年任教芝大,但最后也因治安环境不好而离开了。

19

位年轻的教授,即使一时无法恢复往日的学术地位,但却让人看到了希望。芝加哥学派的历史、学术风格和精神、众多传奇性代表人物的学术贡献等有着丰富的内涵,这有待于人们站在更高的水平和境界来加以总结和评价,我也相信将来会有人这么做。就我自己来说,也还需要更长的时间才能对此理清一个头绪。以上这些只是我个人现在对芝加哥学派有限的了解和直觉认识,不合适的地方在所难免。

2007 年8 月15 日于燕园

致谢 陶祖钰教授和我的学生杨军阅读了本文的初稿,并提出许多宝贵修改意见,在此向他们表示感谢。陶祖钰教授建议我把文中引用的英文部分翻译成中文以方便读者,我犹豫再三还是决定不翻译为好,因为有些内容只可从原文意会,其饱含感情的神来之笔是无法通过翻译传递的,如有不便,敬请谅解。

参考文献

[1] Byers H. Carl-Gustaf Arvid Rossby, 1898–1957. Biogr. Mem. Natl. Acad. Sci. U.S.A.,

1960, 34: 249.

[2] Bergeron T. The young Carl-Gustaf Rossby. //Bolin B. ed. The atmosphere and the sea

in motion. New York: The Rockefeller Institute Press, 1958: 51.

[3] Liljequist G H. Tor Bergeron, a biography. Pure Appl. Eophys., 1980, 119: 413.

[4] Rossby C-G. On the solution of problems of atmospheric motion by means of model

experiments. Mon. Wea. Rev., 1926, 54: 237.

[5] Rossby C-G. Relation between variations in the intensity of the zonal circulation of the

atmosphere and the displacements of the semi-permanent centers of action. J. Mar. Res., 1939, 2:

38.

[6] Haurwitz B. The motion of atmospheric disturbances on the spherical earth. J. Mar. Res.,

1940, 3: 254.

[7] Platzman G W. The Rossby waves: symons memorial lecture. Quart. J. Roy. Meteor.

Soc., 1968, 94: 225.

[8] Phillips N A. Carl-Gustaf Rossby: his times, personality, and actions. Bull. Amer.

Meteor. Soc., 1998, 79: 1907.

[9] Rhines P. Rossby waves. //Holton J R, et al. ed. Encyclopedia of Atmospheric Sciences.

New York: Academic Press, 2003.

[10] Bates C C, Fuller J. America’s weather warriors 1814-1985. College Station: Texas

A&M University Press, 1986.

[11] Namias J. The history of polar front and air mass concepts in the United States: an

eyewitness account. Bull. Amer. Meteor. Soc., 1983, 64: 734.

[12] Newton C, Newton H R. The Bergen School concepts come to America: the life cycles

of extratropical cyclones. //Proceedings of an International Symposium, 1994, 1: 22.

[13] Platzman G W. Charney’s recollections. // Lindzen R S, Lorenz E N, Platzman G W. ed.

The atmosphere-A challenge: the science of Jule Gregory Charney. Boston: American

Meteorology Society, 1990: 11.

[14] Samelson R M. Review of the Earth and the Cosmos: the legacy of Hans Ertel. Bull.

Amer. Meteor. Soc., 1998, 79: 894.

[15] Ertel H. Ein neuer hydrodynamischer Erhaltungssatz. Die Naturwissenschaften, 1942,

20

36: 543.

[16] Rossby C-G. Dynamics of steady ocean currents in the light of experimental fluid

dynamics. Papers in Phys. Oceanog.& Meteor., 1936, 5: 1.

[17] Rossby C-G. On the mutual adjustment of pressure and velocity distributions in certain

simple current systems II. J. Mar. Res., 1938, 1: 239.

[18] Ertel H, Rossby C-G. A new conservation theorem of hydrodynamics. Geofisica Pura e

Applicata, 1949, 16: 189.

[19] Lewis J M. Carl-Gustaf Rossby: a study in mentorship. Bull. Amer. Meteor. Soc., 1992,

73: 1925.

[20] Roads J. Jerome Namias: March 19, 1910-February 10, 1997. Biogr. Mem. Natl. Acad.

Sci. U.S.A., 1999, 76, 242-267.

[21] Wunsch C. Henry Stommel: September 27, 1920-January 17, 1992. Biogr. Mem. Natl.

Acad. Sci. U.S.A., 1997, 72: 331.

[22] Stommel H. The westward intensification of wind-driven ocean currents. Trans. Amer.

Geophys. Union, 1948, 99: 202.

[23] Weinberg S. Dreams of a final theory. New York: Random, 1992.

[24] Feynman R P. Lectures on physics. Menlo Park, California: Addison-Wesley, 1963.

[25] Rossby C-G. Letter to Jule Charney, dated 16 April, 1952: Jule G. Charney Papers,

MC184. Cambridge: Institute Archives and Special Collections, MIT Libraries, 1952.

[26] University of Chicago. Division of physical sciences. University of Chicago,

Announcements, 1950, 50 (8): 36.

[27] Phillips N A. Jule Gregony Charney: January 1, 1917–June 16, 1981. Biogr. Mem. Natl.

Acad. Sci. U.S.A., 1995, 66: 80.

[28] Charney J G. The dynamics of long waves in a baroclinic westerly current. J. Meteor.,

1947, 4: 135.

[29] Charney J G, Drazin P G. Propagation of planetary scale disturbances from the lower

into the upper atmosphere, J. Geophys. Res., 1961, 65: 83.

[30] Eady E T. Long waves and cyclonewaves. Tellus, 1949, 1: 33.

[31] Holton J R. An introduction to dynamic meteorology. 4th ed. New York: Academic

Press, 1994.

[32] Lorenz E N. The essence of chaos. Seattle: University of Washington Press, 1993.

[33] Platzman G W. Normal modes of the world ocean: Part IV. J. Phys. Oceanog., 1984, 14:

1532.

[34] Kuo H L. Dynamic instability of two-dimensional nondivergent flow in a barotropic

atmosphere. J. Meteor., 1949, 6: 105.

[35] Kuo H L. On formation and intensification of tropical cyclones through latent heat

release by cumulus convection. J. Atmos. Sci., 1965, 22: 40.

[36] University of Chicago News Office [EB/OL].

http://www-news.uchicago.edu/releases/06/060515.kuo.shtml, 2006.

[37] 钱永甫, 陈月娟, 王谦谦, 等. 郭晓岚教授对大气科学的杰出贡献——悼念郭晓岚

先生逝世. 气象学报, 2006, 64(1): 405.

[38] Kuo X L. A new perspective of geostrophic adjustment. Dyn. Atmos. Oceans., 1998, 27:

413.

[39] Fujita T T. The downburst. Chicago: Department of the Geophysical Sciences,

21

University of Chicago, 1985

[40] Fujita T T. DFW Microburst, on August 2, 1985. Chicago: University of Chicago, 1986.

[41] Pedlosky J. Geographysical fluid dynamics. New York: Springer, 1987.

[42] Joe Pedlosky: Profile [EB/OL]. http://www.whoi.edu/dept/profile.go?id=221.

[43] Chandrasekhar S. Hydrodynamic and hydromagnetic Stability. Oxford: Clarendon, 1961;

2nd ed. New York: Dover, 1981.

[44] Drazin P G, Reid W H. Hydrodynamic stability. Cambridge: Cambridge University

Press, 1981.

[45] Gill A E. Atmosphere-ocean dynamics. New York: Academic Press, 1982.